合作客戶/

拜耳公司 |

同濟大學 |

聯合大學 |

美國保潔 |

美國強生 |

瑞士羅氏 |

相關新聞Info

推薦新聞Info

表面張力儀和界面張力儀是通用的嗎?

來源: 瀏覽 12 次 發布時間:2025-10-14

摘要:作為一名整日與表界面現象打交道的科研人員,我常被同行和學生問及一個問題:“實驗室的張力儀,是表面和界面通用的嗎?”這個看似簡單的問題,背后隱藏著從基礎物理化學原理到儀器設計哲學,再到實際科研應用的層層深意。本文將以一篇經典論文為引,結合個人實踐經驗,深入剖析表面張力與界面張力測量的同與不同,并探討現代儀器為實現“通用”所做出的設計與妥協。

一、從一篇經典論文說起:臨界表面張力(γc)測量的啟示

在展開討論之前,我想重提上一篇“細讀經典”欄目中詳述的Zisman與Baier于1968年發表在《Science》上的開創性工作《Adhesion:Mechanisms That Assist or Impede It》。這篇論文不僅是表面科學的基石,更為我們理解張力測量儀器的功能需求提供了絕佳的范本。

Zisman為測定固體表面的臨界表面張力(γc),所采用的核心方法是什么?是接觸角測量。他使用一系列已知表面張力(γ_LV)的同系物液體(如正構烷烴),滴加在待測固體表面,測量其靜態接觸角(θ),然后以cosθ對γ_LV作圖,外推至cosθ=1,對應的γ_LV即為γc。

這個經典的實驗過程,已經隱含地回答了我們的核心問題:

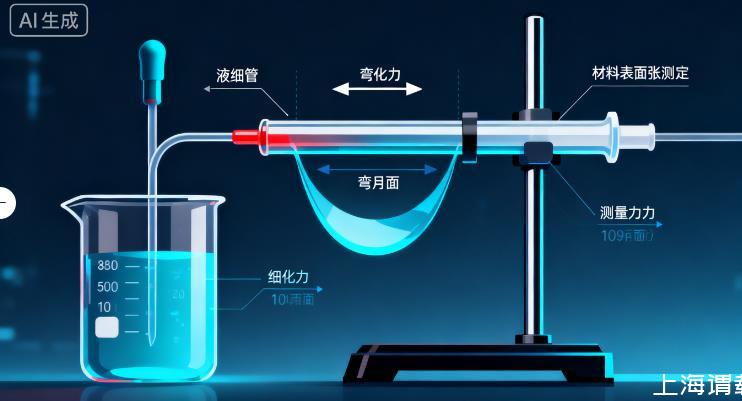

1.數據來源的二元性:要得到γc,你需要兩個核心數據:一是液體的表面張力(γ_LV),二是該液體在固體上的接觸角(θ)。

2.儀器需求的分離:

γ_LV的測量:這需要一個能夠精確測量液體-空氣界面張力的設備,即典型的表面張力儀。

θ的測量:這需要一個能夠觀察和量化液-固-氣三相邊界線的設備,即接觸角測量儀。

在Zisman的時代,這兩項測量很可能由不同的儀器完成。測量γ_LV可能使用Du Noüy環法或Wilhelmy板法,而測量θ則可能使用一臺配備量角器的光學投影系統。從這個角度看,功能是分離的,并不“通用”。

然而,現代儀器的發展趨勢是高度集成。一臺現代化的接觸角測量儀,往往內置了表面/界面張力測量模塊(通常通過懸滴法或座滴法分析)。反之,一些高級的表面張力儀也可能集成簡單的俯視圖像采集功能用于粗略的接觸角估算。

所以,問題的答案并非簡單的“是”或“否”,而是一個層層遞進的邏輯:從物理原理上的“不通用”,到儀器設計上的“趨向集成”,最終取決于你所要解決的科學問題的具體需求。

作為一名實驗員,我的觀點是:理解其“不通用”的本質,是有效利用“通用”儀器的前提。接下來,讓我們深入技術細節,一探究竟。

二、物理本質的差異:表面張力vs.界面張力

任何測量都始于對被測物理量的清晰認知。表面張力和界面張力,雖一字之差,其物理圖像和測量語境卻有顯著不同。

?表面張力(Surface Tension,γ_LV):特指液體與自身飽和蒸氣或空氣所形成的界面張力。它是一個相對“純凈”的物理量,描述的是液體表面分子由于受力不對稱而產生的向內收縮的趨勢。我們通常所說的“水的表面張力是72.8 mN/m(20°C)”,就是指水-空氣界面的張力。

?界面張力(Interfacial Tension,γ_AB):泛指任意兩個不相容的凝聚相(如液-液、液-固)之間的張力。常見的如油-水界面張力。它反映的是兩種不同物質分子間相互作用力的強弱。γ_AB通常遠小于其中任一相的表面張力(例如,庚烷-水的界面張力約為50 mN/m)。

這種物理本質的差異,直接導致了測量場景的復雜化:

1.相互溶解度:測量油-水界面張力時,必須考慮兩相的相互預飽和,以防止測量過程中由于相互溶解而導致界面張力隨時間變化。

2.密度差:幾乎所有力學法(如懸滴法、旋轉滴法)都嚴重依賴兩相的密度差(Δρ)進行計算。液-氣界面通常Δρ很大且穩定,而液-液界面的Δρ可能很小,且隨溫度和相互溶解程度變化。

3.電學效應:對于含有離子表面活性劑的體系,液-液界面可能形成擴散雙電層,產生靜電壓力,影響測量結果。

因此,一臺優秀的界面張力儀,必須能夠很好地處理這些復雜性,比如提供恒溫控制和磁力攪拌系統以實現相飽和,以及具備精確的溫度和密度輸入功能。